- ホーム

- [求人ジャーナリストの連載コラム] Heart Rock Frontline NEWS

- 【連載コラム:求人票の書き方 】:欲しい人材に響く! 求職者から「選ばれる」求人票の書き方

- [令和3年版労働経済白書] 2020年のテレワーク 各社の取組みと求人票 [求人票の書き方 #29-2021]

[令和3年版労働経済白書] 2020年のテレワーク 各社の取組みと求人票

[求人票の書き方 #29-2021]

2021/07/24

「新型コロナウイルス感染症が雇用・労働に及ぼした影響」

2021年7月16日 厚生労働省が公表した

「令和3年版 労働経済白書」の分析テーマです

令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み

作成が見送られた労働経済白書

令和3年版は2019年と2020年の2年間を対象とした

雇用・失業情勢の動向や求人・求職の動向などに加え

前回連載コラムでご紹介した

企業が実施した感染症拡大への対応策などの

データ・分析結果も報告されています。

今回のコラムは、

白書からテレワークをピックアップ、

求人票の書き方も検証します。

※以下の資料は、厚生労働省ホームページで

公開されている資料より引用します。

「令和3年版 労働経済白書」より 2020年のテレワーク 実施の推移と企業の取組み

今回ご紹介するデータは

令和3年版 労働経済の分析(労働経済白書)

第Ⅱ部 第2章のテーマは

「テレワークの定着に向けた課題について」

以下のデータが公表されています。

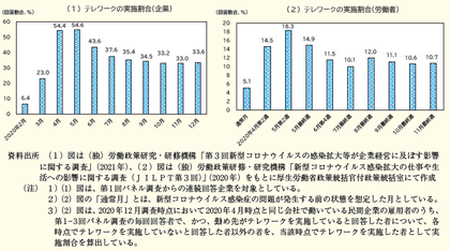

■ 2020年 テレワーク実施割合の推移

2020年の各月でテレワークを実施していた

企業の割合の推移をみると

2020年2月の6.4%から、

最初の緊急事態宣言下の4-5月には、

企業の実施割合は、約55%まで上昇

その後、6月からは低下の傾向をみせ、

10月からは33%台の横ばいで推移し

2020年終わりの12月時点の実施割合は、33.6%

2020年当初 2月の状況から、1年を通じた

普及・定着の推移がうかがえる結果が報告されています。

※図表出典:令和3年版 労働経済の分析 第Ⅱ部 第2章 第2-(2)-3図

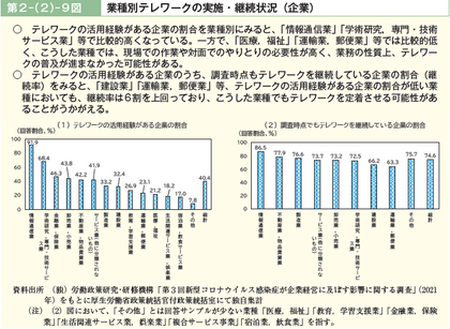

■ 2020年 業種別テレワークの実施・継続状況

◆ 業種別 テレワークの活用経験

白書のデータによれば

「情報通信業」:91.9%

「学術研究,専門・技術サービス業」:68.4%

の2業種が突出して実施割合が高く

「金融業・保険業」:46.3%

「卸売業・小売業」:43.8%

がこれに続き

「製造業」・「建設業」では30%台に

「運輸業,郵便業」では、23.1%

「医療,福祉」では、21.2%

「宿泊業・飲食サービス業」では、17.0%

業種毎の業務の特性などの要因による

実施割合の傾向がうかがえる結果が報告されています。

◆ 業種別 テレワークの継続状況

調査時点(2021年2月)でも、

テレワークを継続している企業の割合(継続率)の状況は

「情報通信業」:86.5%

を筆頭に

実施割合が30%台だった

「製造業」では、77.9%

「建設業」では、66.2%

実施割合が20%台だった

「運輸業,郵便業」では、63.3%

活用経験がある企業の割合が比較的低い業種においても、

高割合でテレワークを継続している状況がうかがえる結果となっています。

※図表出典:令和3年版 労働経済の分析 第Ⅱ部 第2章 第2-(2)-9図

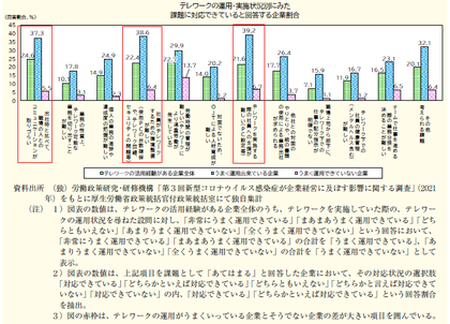

■ テレワークの課題に対する企業の対応状況

白書では、テレワークの課題への対応状況について

「テレワークの活用経験がある企業全体」を運用状況から

・「うまく運用できている企業」

・「うまく運用できていない企業」にも区分

その傾向と特徴を分析しています。

「テレワークの活用経験がある企業全体」で俯瞰すると

「対応できている」とする回答割合は、

最大でも「職場のコミュニケーション課題」の24.6%

この状況について、白書では

「多くの企業で課題を抱えている状況がうかがえる。」と

コメントしています。

これをさらに、

テレワークの運用状況別(うまく運用できている・できていない)に俯瞰すると、

特に差分が大きい課題は

・「出社時と比べて、職場の人とのコミュニケーションが取りづらい」

うまく運用できている企業 :37.3%

うまく運用できていない企業: 5.5%

・「社員がテレワークをするための環境整備が難しい」

(使用PCの台数確保や、テレワーク回線、セキュリティの問題等)」

うまく運用できている企業 :38.6%

うまく運用できていない企業: 6.4%

・「テレワークを実施する際の社員への支援が難しい(PCの設定等)」

うまく運用できている企業 :39.2%

うまく運用できていない企業: 6.7%

・「業務の性質上、テレワーク可能な業務を切り出すことが難しい」

うまく運用できている企業 :17.8%

うまく運用できていない企業: 3.1%

・「対面でないため、OJTによる人材育成が難しい」

うまく運用できている企業 :20.2%

うまく運用できていない企業: 1.2%

など

・ハード面の整備、テレワーク実施のフォローアップ体制

・業務の切り分けやコミュニケーションの在り方

・ニューノーマル時代での人材育成の在り方 など

「運用できている企業」の試行錯誤や、

テレワークの定着・安定継続的な運用のための

キーファクターも垣間見える結果が報告されています。

※図表出典:令和3年版 労働経済の分析 第Ⅱ部 第2章 第2-(2)-23図

詳細は、下記URLからご確認ください

【出典・引用】

厚生労働省 報道発表 2021.07.16

「令和3年版 労働経済の分析」を公表します

▽

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19846.html

【本文】令和3年版 労働経済の分析

▽

https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/roudou/20/20-1.html

欲しい人材に響く! 求人票の書き方( 「旬な言葉」と求人票の書き方 )

今回のコラムでご紹介した

2020年 テレワーク実施割合と課題への対応

先の連載コラムでピックアップした

「企業が実施した感染症拡大への対応策の状況」と同様

テレワークへの対策は、今課題解決すべきテーマ

業種・業態から企業文化・組織風土に至るまで

各社の独自なルールに基づく施策であろうことは

想像に難くありません。

一方で「テレワーク」や「在宅勤務」などは

ニューノーマル時代の働き方を表現する

「旬な言葉」ともいえます。

求人票/求人広告でも

「テレワーク可」や「在宅勤務OK!」などの

キャッチコピーにも使いやすいパワーワードの

ひとつであることは否めません。

ですが"自社求人のキャッチコピー"として

この言葉を使う場合、その用法には注意が必要です。

Webなどでみかける求人関連コンテンツでは

「自社求人の注目度を上げるため、

キャッチコピーを求人票のどこそこに云々」

な類いの"書き方ノウハウ"などをみかけますが

キャッチコピーは「単に目立てばよい」が役割ではありません。

「(キャッチコピーで)読み手をつかんで、

広告の本文(ボディコピー)へいざなう」

までが本来の役割

"先にキャッチコピーありき"ではなく

ボディーコピーと一体でバランスも考慮しながら

広告全体の構成や表現を作り込んでいくはずです。

もし、自社の求人票で「テレワーク」や「在宅勤務」を

"ウリ"にしようと、このキャッチコピーを使ったのであれば、

その謳い文句を担保し、読み手を納得させるだけの

「自社のテレワーク制度に関する情報」を

求人票のどこかにしっかりと書いて伝えておかなければ

キャッチコピーだけが"浮いた"状態になってしまいます。

そんな求人は、仕事探しでおびただしい量の

求人情報に接している求職者の目には

・ただ目立ちたいだけの求人

・流行りに乗っただけの求人

・よく読んだら内容がない求人

と映る可能性は否めません。

そして、読者マインドから見て

「流行っているから目立つ」と

「流行っているけど飽きた」は紙一重

読み手である求職者にネガティブイメージで

自社求人を受け取られてしまうと、

求人情報の信ぴょう性への疑念のみならず、

求人企業のイメージにすら影響を与えかねません。

2012年(平成24年)以来、

本連載コラムや商工会議所などでの

「求人票の書き方セミナー」で

繰り返しお伝えしていることは

「求人とは、集客。」

「求人票も、広告。」

という視点・考え方

求人広告のターゲットとは

「就職先・転職先を日々リサーチしているみなさん」

巷で流行っていそうなキャッチーなコピーを

いくら煌びやかに求人票に散りばめてみたところで

肝心要な求人票コンテンツの作り込みが粗く

読み手の興味・関心にヒットしていなければ、

結局それは、応募に繋がらない

「読者にスルーされる求人票」でしかありません

求人票も書き方次第、

求人情報も伝え方次第

求人票も時流に合わせたアップデートが必要です。

求人票も求人情報も書き方次第でその印象はガラリと変わります。

今仕事を探している人・自社が求める人に向けて

みなさんは「なにを・どんな言葉で・どう伝えたい」ですか?

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

みなさまのご参考となれば幸いです。

【関連コラム】

[東商 2021年度新入社員意識調査] 入社後感じる不安/魅力に感じる制度【求人票の書き方 #22-2021】

[2021年版ものづくり白書] 製造業 コロナ禍の人事施策/求人票の書き方【求人票の書き方 #21-2021】

大阪の企業 年末の人手不足感は上昇傾向 ニューノーマル時代の求人票【求人票の書き方 #08-2021】

【テレワーク関連コラム】

[国交省テレワーク実態調査 #3]テレワークしてよかった点・悪かった点

[国交省テレワーク実態調査 #2]テレワーカーとなったきっかけ/満足度

[国交省テレワーク実態調査 #1]企業規模別の状況・方針の変化