- ホーム

- [求人ジャーナリストの連載コラム] Heart Rock Frontline NEWS

- 【連載コラム:求人票の書き方 】:欲しい人材に響く! 求職者から「選ばれる」求人票の書き方

- 全国平均3.97倍 介護関係職種 都道府県別有効求人倍率と離職率/採用活動 [求人票の書き方 #05-2025]

全国平均3.97倍 介護関係職種 都道府県別有効求人倍率と離職率/採用活動

[求人票の書き方 #05-2025]

2025/05/17

***求人媒体の選定と求人情報のクオリティ***

「人手不足・採用難」といわれて久しい

介護・福祉系人材の求人・採用活動

都道府県別・法人規模別にみると

特徴と傾向がうかがえます。

今回のコラム、

厚生労働省公開データから

検証・検討します

※以下の資料は、厚生労働省ホームページ等で

公開されている資料等より引用します。

データで読み解く 介護・福祉系人材有効求人倍率の状況 離職率/採用活動の動向

今回ご紹介するデータは

厚生労働省が公開した 社会保障審議会

(福祉部会福祉人材確保専門委員会 第1回資料

以下のデータが公開されています。

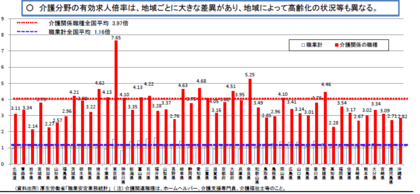

■ 都道府県別有効求人倍率の状況

令和7年3月時点の有効求人倍率

・職業計全国平均は、1.16倍

・介護関係職種全国平均は、3.97倍

介護関係職種有効求人倍率を都道府県別にみると

全国平均を超えるのは

・東京都:7.65倍

・奈良県:5.25倍

・岐阜県:4.63倍

・埼玉県:4.62倍

・愛媛県:4.46倍

・茨城県:4.21倍

・千葉県:4.13倍

・富山県:4.13倍

・岡山県:4.10倍

・神奈川県:4.10倍

・三重県:4.05倍

の11都県

岩手県:2.14倍

秋田県:2.27倍

高知県:2.28倍

と比べてみても、

地域ごとで大きな差異がうかがえる結果となっています。

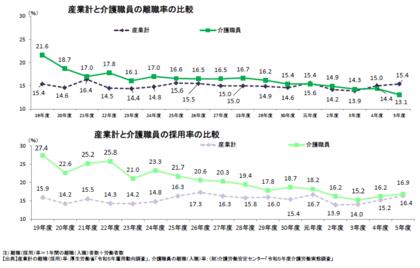

■ 離職率・採用率の推移

「離職(採用)率」とは、

1年間の離職(入職)者数÷労働者数

平成19年度からの推移を俯瞰すると

離職率は年々改善し、令和5年度では、

産業計 15.4%を下回る 13.1%にまで改善

採用率は低下傾向から直近は上昇基調

令和5年度は、産業計 16.4%を上回る 16.9%で

推移しています。

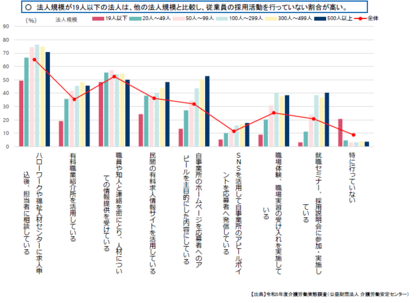

■ 採用活動の取組状況(法人規模別)

本資料では、

たとえば、ハローワーク・エージェント・求人サイト・自社HPなどの

求人媒体・ツールの利活用状況の調査結果も報告されています。

19人以下の規模では「特に行っていない」の回答が突出していますが

それ以外の規模を状況を俯瞰すると

ハローワーク・福祉人材センターへの求人や

職員・知人の"縁故ルート"などについては、

法人規模での大きな差異・傾向はうかがえませんが

・有料の職業紹介・求人サイトの利活用

・自社ホームページのコンテンツの見直し

・就職セミナー・説明会への参加・実施

などについては、規模の差がうかがえる結果となっています。

※ここまでの図表出典:

厚生労働省 2025年5月9日

第1回福祉人材確保専門委員会 資料

本調査結果の詳細は、

下記【出典・引用】URLからご確認ください

求人票の書き方・伝え方(求人媒体の選定と求人情報のクオリティ)

データをご紹介致しました通り

法人規模が大きい事業所ほど

有料の媒体(エージェント・求人サイト)を利活用し

自社ホームページのコンテンツにもお金をかけ、

多方面で自社求人情報を展開し求職者の接触機会を

増やそうとする求人・採用戦略の意図がうかがえます。

ですが、

いくら広告にお金をかけても

検索順位を上にあげるSEO的な対策を講じても

そこに書かれている求人情報のクオリティに問題があれば

読者である求職者の皆さんはどう反応・行動するでしょうか?

まずは、求人情報が"薄い"場合

ハローワークの求人票で例えると

「仕事内容」欄に

・介護業務全般 未経験者でも安心です♪

など"1行"しか情報がない求人票を見て

読み手はなにを感じるでしょうか?

では逆に、求人情報が"濃い"場合

ネット等での"求人ノウハウ"の類によくある

求人票のあらゆるスペースに、

一方的な自社アピールをだらだらと冗長な文章で

"真っ黒"に埋め尽くすことを推奨するような

「(自称)詳しい求人票」はどうでしょうか?

これもデータをご紹介致しましたが

介護諸種の有効求人倍率は全産業の遥か上をいく

転職希望者からみれば「選り取り見取り」な状況です。

そんなマーケットで応募先をリサーチしている状況に

ただ文字を埋め尽くしただけの

"真っ黒な詳しい"求人票を投入することは

ぱっと見「味付けとか濃すぎて、食べたら胸やけしそう・カラダに悪そう」

そんなビジュアルに仕立てた求人票を見せること

それを目の当たりにした読者がどんな印象を抱くかは想像に難くないはず

一見しただけで「スルーされる」のがオチになろうことは

十分推測できることです。

「詳しいの本質」は、そこに書かれている

情報のクオリティと言葉選び・伝え方のセンス

2012年(平成24年)以来、

弊所が本連載コラムや商工会議所などでの

「求人票の書き方セミナー」等の機会に

10年超にわたって繰り返しお伝えしていることは

「求人とは、集客。求人票も、広告。」という

"求人・採用の本質"です。

求職者がなぜ求人票や求人情報をみるのか?

その探索行動の目的は

「自分の理想・希望に叶いそうな

仕事・職場・会社を見つけて、

面接を受け・入社するため」

に他ならないはずです。

巷に溢れる求人票・求人情報から自社求人を

「選んでもらって(目にとどまって)」

▽

「読んでもらって(納得してもらって)」

▽

「応募先の選択肢に加えてもらう」

そんな、

読み手のプロセス・心の動きを経ないと

「応募」という行動にはつながらないことは

普段のみなさんの販促・プロモーション活動と

照らしても納得頂けるかと存じます。

求人票も書き方・伝え方次第

「だれに・なにを・どう伝えるか?」で

その印象はガラリと変わります。

求人票も広告。

「読みやすく・わかりやすい」

文章・構成・レイアウトを

デザインすることも「広告のうち」です。

みなさんの求人票・採用ページのコンテンツは

読み手である求職者のみなさんから

「選ばれる」内容となっていますか?

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

みなさまのご参考になれば幸いです。

【出典・引用】

厚生労働省 2025.05.09

社会保障審議会(福祉部会福祉人材確保専門委員会)

第1回福祉人材確保専門委員会 資料

▽

※本連載コラムは、各所ホームページ公開情報等

取材した内容を基に、記事として掲載しています。