- ホーム

- [求人ジャーナリストの連載コラム] Heart Rock Frontline NEWS

- 【連載コラム:求人票の書き方 】:欲しい人材に響く! 求職者から「選ばれる」求人票の書き方

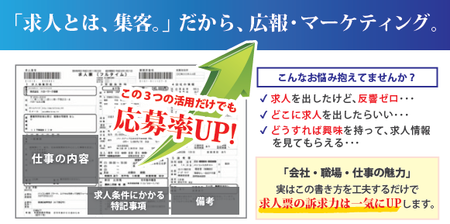

- 他社がマネできない「無敵の求人票」 "戦略的”な求人票 書き方の効果

他社がマネできない「無敵の求人票」 "戦略的”な求人票 書き方の効果

2013/01/28他社がマネできない「無敵の求人票」の素材です。

広報・労務ジャーナリストの私。

こちらのコラムに

ハローワークで取材した事柄を織り交ぜ、具体的な

欲しい人材に響く!効果的な求人票の書き方

にフォーカスした

コラムを連載しています。

今回は、私自身がハローワークについて取材したこと、

求人コンサルティングを通して実感したことなどを踏まえ、

私見ながら,

についてお話し致します。

1.”書き方のノウハウ”でお伝えしていること

連載コラムでお伝えしていることは、

以下の三点です。

(1) 求める人材像の明確化

端的にいえば、

「どんな人」に、「どんな仕事」をしてもらうか

ということです。

「人材像の明確化」

「どんな人」だけではありません。

「どんな仕事」もセットです。

(2) 求人情報のネタ出しと整理

(1)に具体性を持たせて伝えるための

ネタ出し。

そして、

(1)の人材が知りたい情報・

会社がアピールしておきたい情報

を整理して、求人票のどこに配置するかということです。

(3) 求職者目線での求人情報発信

「仕事の内容」・「特記事項」・「備考」欄は、

おおむね200文字程度、自由記入ができます。

これらに、求職者がわかりやすい・理解しやすい

言葉で、つまりは

”求職者目線”での情報発信

いかに情報を整理して、

求人票に”求人広告”としての機能を付加して

いくかということです。

2.期待できる効果

私見ながら、以下の3つが期待できると考えます。

(1) 欲しい人材が応募してくる。

仕事の内容・求められる職務能力・人材像。

これら情報を整理して発信することで、応募者は、

ということを知ることができます。

そして、”求められている人材だ”と判断すれば、

求人に応募し、結果として欲しい人材に出会える可能性が

高くなります。

(2) ”この会社で働きたい”意思を持った人材が応募してくる。

備考欄・特記事項欄を活用して、会社・職場の魅力を情報として発信すること。

応募者は、会社での職業生活を、よりイメージすることが

できます。

そして、

と判断すれば応募してくる可能性が高くなります。

この2つ。

十分な情報を受け取って判断した応募者は、応募の段階から、

入社モチベーションを高く持っていると想像できます。

求人とは集客です。

「いかに興味・関心を持ってもらえるか」

そんな情報発信が、

入社後の定着までを考慮した場合に、このようなモチベーションを

持った応募者は、昨今、語られる

”ミスマッチ採用のリスク”

を

”面接の場ではなく、応募段階で低減”

できる効果も期待できます。

(3) 採用面接での効果

求人を出す時点で、求める人材像が情報として明確に整理されて

います。

ですので、採用面接においても、求める人材像のブレが少なくなります。

3.効率的な採用とは?

そして、”なぜ採用をするのか?”

私見ながら、それは、

”会社がさらなる高みに発展するため”

にほかならないと思うのです。

採用活動には、”母集団”という言葉があります。

まず、採用候補者の”数を確保”して、そこから、

選考プロセス(面接等)を経て採用を決定すると

いう流れです。

そのための”手段”として

・ 地域の折り込み

・ 求人フリーペーパー

・ 転職サイト

に費用をかけて広告を打ち、母集団を形成して、

複数の応募者(=候補者)との面接に時間を費やして

選考を行うのです。

採用戦略が明確で、採用のための経営資源がある

または、会社の予算が確保でき、費用を投入できるのであれば、

この方法論について、私は否定はしません。

先のコラムでご紹介した中小企業白書のでも、大企業の

採用戦略として紹介されています。

しかしながら、

採用ルートとして、ハローワークへの期待が多いことも

客観的な事実として白書のデータが紹介されています。

見方をちょっと変えてみます。

こういったケース。

究極の効率的な採用は、ピンポイントで応募があり、

”最初の応募者が、欲しい人材だった”

ということないでしょうか?

4.まとめ

全国規模の拠点数。

インターネットサービスもある情報伝達力。

そして、圧倒的な利用者数。

数多くの求人情報を扱う

ということができます。

そして、そのメディアに展開する

とも。

世の中には

”こうすれば100%大丈夫”

ということはありません。

ですが、可能性を上げることはできます。

”タダだから、とりあえず求人票の空欄を埋めて、

ダメもとで出しておこう”

ではもったいないと思うのです。

そこには、

という”戦略”が必要と考えるのです。

戦略とは”無駄な戦いを省略する”ということ。

自社の魅力は唯一無二。

他社がマネできない「無敵の求人票」の素材です。

私見ながら、それは、採用活動においても重要な

視点ではないかと考えます。

ターゲットである求職者が、応募したくなる情報を

「仕事の内容」欄

「備考」欄

「特記事項」欄

を使って、

求職者目線で伝えること。

私見ながら、求人票作成の”戦略”ポイントだと考えています。

【ご参考】

「求人とは、集客。」 欲しい人材に響く!求人コンサルティング

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

みなさまのご参考になれば幸甚です。

では、また。

※本コラムは、各ハローワークに取材に伺い、入手したリーフレットを

基にして、記事として掲載させて頂いております。