- ホーム

- [求人ジャーナリストの連載コラム] Heart Rock Frontline NEWS

- 【連載コラム:求人票の書き方 】:欲しい人材に響く! 求職者から「選ばれる」求人票の書き方

- 2023年新入社員が会社選びで重視したこと/早期離職を招く意識のギャップ [求人票の書き方#14-2023]

2023年新入社員が会社選びで重視したこと/早期離職を招く意識のギャップ

[求人票の書き方#14-2023]

2023/05/21

***早期離職とミスマッチを回避、就活生に向けた求人情報の伝え方***

いよいよ、6月1日から

面接選考が解禁となる

今年度の就活/新卒採用

・就活生が会社選びで重視していること

・企業が求める人材像と就活生の意識

早期離職の採用リスクを回避し、

定着できる人材を採用するために

傾向を知っておきたいポイントです

東京商工会議所ホームページに

そのヒントとなるような

興味深い調査データが公開されています。

今回のコラム、その概要を紹介し

求人票の書き方を検証致します

※以下の資料は、東京商工会議所等

各ホームページで公開されている資料より引用します。

東商「2023年新入社員意識調査」で読み解く就活生の傾向・意識

2023年新入社員の就職意識・意欲の傾向を知ることは、

今年度の新卒採用の対象となる就活生の指向を

読み解く参考となり得るはずです

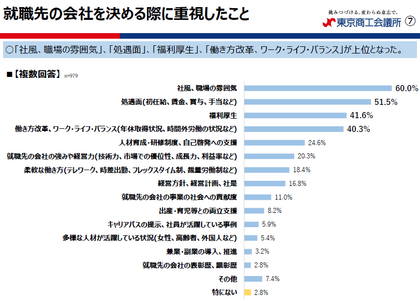

■ 就職先の会社を決める際に重視したこと

上位は

・社風、職場の雰囲気:60.0%

・処遇面(初任給、賃金、賞与、手当など):51.5%

・福利厚生:41.6%

・働き方改革、ワーク・ライフ・バランス(年休取得状況、時間外労働の状況など):40.3%

従来、就活生の興味・関心事と言われていた

「人材育成・研修制度、自己啓発への支援」は、24.6%

「就職先の会社の事業の社会への貢献度」は、11.0%

「出産・育児等との両立支援」は、8.2%

との結果が報告されています。

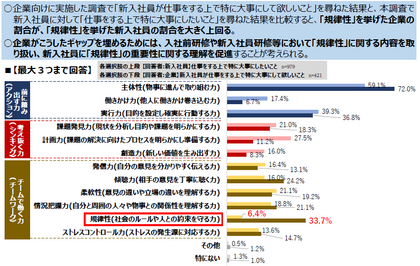

■ 「社会人基礎力」を構成する能力要素のうち、仕事をする上で特に大事にしたいこと

「仕事をする上で特に大事にしたいこと」

経済産業省が2016年から提唱する12の能力要素を設問/選択肢に

新入社員と迎え入れる企業とのギャップを示すデータが公表されています。

特に顕著なギャップが見られる項目は

「規律性(社会のルールや人との約束を守る力)」

新入社員:6.4%に対し、企業側は33.7%の結果は

そのギャップの大きさから、入社後の育成課題/対処などが

指摘されています。

また、

「主体性(物事に進んで取り組む力)」についても

新入社員:59.1%に対し、企業側は72.0%

企業の期待感と新入社員の意識・行動との

ズレが垣間見える結果となっています。

ここまでの図表出典:東京商工会議所「2023年度新入社員意識調査集計結果」

欲しい人材に響く! 求人票の書き方 (早期離職とミスマッチを回避、就活生に向けた求人情報の伝え方)

本調査で「能力要素」調査の基礎となった

経済産業省が提唱する「社会人基礎力」とは

以下の3つの能力/12の能力要素で構成されています。

1. 「前に踏み出す力(アクション)」

(1) 主体性(物事に進んで取り組む力)

(2) 働きかけ力(他人に働きかけ巻き込む力)

(3) 実行力(目的を設定し確実に行動する力)

2. 「考え抜く力(シンキング」

(1) 課題発見力(現状を分析し目的や課題を明らかにする力)

(2) 計画力(課題の解決に向けたプロセスを明らかにし準備する力)

(3) 創造力(新しい価値を生み出す力)

3. 「チームで働く力(チームワーク)」

(1) 発信力(自分の意見を分かりやすく伝える力)

(2) 傾聴力(相手の意見を丁寧に聴く力)

(3) 柔軟性(意見の違いや立場の違いを理解する力)

(4) 情況把握力(自分と周囲の人々や物事との関係性を理解する力)

(5) 規律性(社会のルールや人との約束を守る力)

(6) ストレスコントロール力(ストレスの発生源に対応する力)

1.2.に比して3.の能力要素は全体の半数に及んでおり、提唱する

「職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力」の

重要な要素であることがうかがえます。

たとえば、

・主体性がある方

・実行力がある方

・課題発見力がある人

・創造力がある人

企業の新卒採用ページ・就活求人サイトを眺めてみると

「求める人材像」として、このような求人フレーズを多々見受けますが

経産省が提唱する「社会人基礎力」と照らしてみると

1.2.に関する能力要素の情報発信が厚めで、

3.の能力要素が薄めな傾向がうかがえます。

そのうち、上記でご紹介した新入社員と企業の能力要素のギャップが一番高かった

「規律性(社会のルールや人との約束を守る力)」には、

企業独自の「会社・職場の規律/暗黙の了解」な要素、

入社前後の研修だけではフォローしきれない

社風や職場の雰囲気の根底を流れる規範意識・仕事観・文化も

含まれると捉えることもできます。

これを新入社員側からみると

「"入社後に実感する"社風、職場の雰囲気」の重要なファクター

「入社前に聴いた話」と「入社後に体感した現実」のギャップに

"リアリティショック"を感じ、早期離職のトリガーと

なる要素と捉えることもできます。

また「主体性(物事に進んで取り組む力)」についても

企業側の期待ほど、新入社員側では意識していないことは、

採用/入社後のギャップとして、早期離職のリスク可能性がある

能力要素との見方もできます。

「自社で言う/定義する"主体性"とは、具体的に何か/なにを求めるか」

「自社で言う/定義する"規律性"とは、具体的に何か/なにを求めるか」

フォーカスがぼやけしまった、

よくある"当たり障りのない求人フレーズ"では

その情報を受け取る就活生もイメージできず、

却って、入社後に「こんなはずじゃなかった」な

ミスマッチ感から早期離職のリスクファクターとなる

求人情報/フレーズと言えます。

就職先の会社を決める際に重視する

「社風、職場の雰囲気」などの

付加/補足情報としてでも、

「従業員/メンバーとして求める基礎力」を

しっかりと・ていねいに伝えておきたいところです。

開業以来10年にわたり

本連載コラムや「求人票の書き方セミナー」等で

機会に繰り返しお伝えしているように

「求人とは、集客。」

「求人票も、広告。」

です。

広告がそうであるように求人情報も

「伝えなければ、伝わらない」ことは同じです。

採用ページも、求人コンテンツも、求人票も

書き方・伝え方次第でその印象はガラリと変わります。

みなさんは、どんな言葉/表現で

だれに・なにを・どう伝えますか?

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

みなさまのご参考になれば幸いです。

本コラムでご紹介したデータ、

詳しくは下記【出典・引用】各URLから

ご確認ください

【出典・引用】

東京商工会議所 2023.04.25

2023年度 新入社員意識調査の集計結果について

▽

経済産業省 ホームページ

社会人基礎力

▽

※本連載コラムは、各省庁ホームページ公開情報等

取材した内容を基に、記事として掲載しています。