- ホーム

- [求人ジャーナリストの連載コラム] Heart Rock Frontline NEWS

- 【連載コラム:求人票の書き方 】:欲しい人材に響く! 求職者から「選ばれる」求人票の書き方

- [2021年版中小企業白書]2020年コロナ禍 働き方改革への対応と課題 [求人票の書き方 #16-2021]

[2021年版中小企業白書]2020年コロナ禍 働き方改革への対応と課題

[求人票の書き方 #16-2021]

2021/05/10

2021年4月23日 経済産業省は

「2021年版中小企業白書」を

リリースしました。

2021年版の白書

第1部は「中小企業の動向」

第3節「雇用の動向」では

求人・採用戦略に興味深い

データが報告されています。

今回のコラム、

2020年コロナ禍 での

「働き方改革への対応」をピックアップ

求人票の書き方も検証します。

※以下の資料は、経済産業省ホームページ

公開資料から引用します。

【2021年版中小企業白書】2020年コロナ禍 働き方改革への対応状況

「2021年版中小企業白書」

「令和2年度(2020年度)の中小企業の動向」

「働き方改革への対応状況」は

コラムとして特別編集されたコンテンツ

中小企業各社の対応状況について

以下が報告されています。

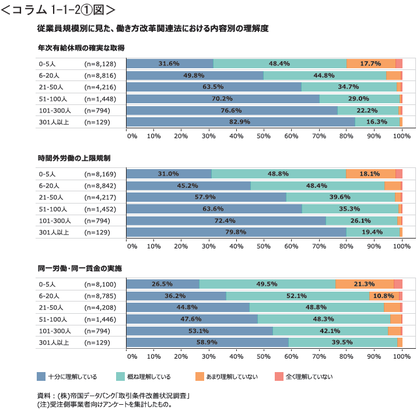

「働き方改革関連法」

中小企業においては、

1.2019年4月「年5日の年次有給休暇の確実な取得」

2.2020年4月「時間外労働の上限規制」

3.2021年4月「同一労働同一賃金」

と改正法が順次適用されています。

各法令の「理解度」については

先行した1.2.と比べて3.の「同一労働同一賃金」の理解度と

白書でのコメント

"従業員規模が小さい企業ほど「十分に理解している」、

「概ね理解している」と回答する企業の割合が低下していく傾向"

に特徴がみられます。

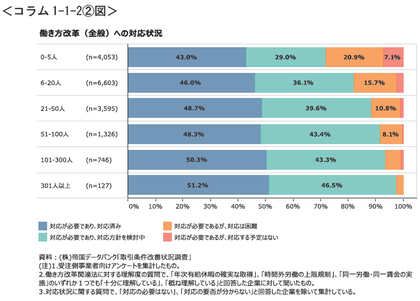

そして、

いずれの従業員規模でも

4割以上は「対応済」と回答するも

反面、

100人未満の企業では

「対応が必要であるが、対応は困難」の

回答割合が高くなっています。

※「対応が必要であるが、対応は困難」

・51-100人: 8.1%

・21- 50人:10.8%

・ 6- 20人:15.7%

・ 0- 5人:20.9%

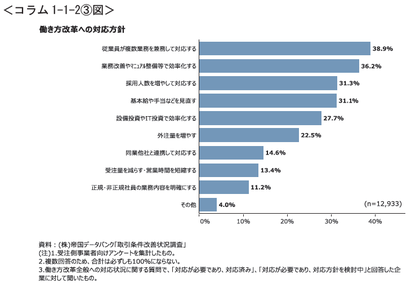

■ 働き方改革への具体的な対応方針/対応が困難な理由

【働き方改革への具体的な対応方針】

「業務改善やマニュアル整備等で対応する」:36.2%

▽

「採用人員を増やして対応する」:31.3%

「基本給や手当などを見直す」:31.1%

白書でもコメントしていますが、

働き方改革を進める上で

「多能化」・「効率化」な

アプローチだけではなく

「人材確保」・「処遇改善」といった

側面からのアプローチも一定数あることが

特徴的な結果となっています。

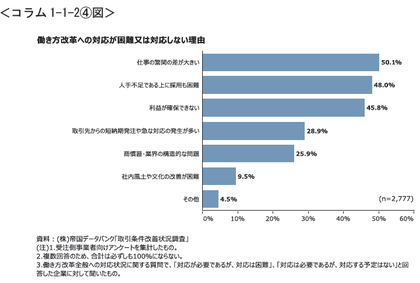

【働き方改革への対応が困難な理由】

「仕事の繁閑の差が大きい」:50.1%

「人手不足である上に採用も困難」:48.0%

「利益が確保できない」」45.8%

が上位に

そして

「取引先からの短納期発生や急な対応の発生が多い」:28.9%

「商慣習・業界の構造的な問題」:25.9%

「社内風土や文化の改善が困難」:9.5%

"人材採用・人材確保"の視点からみれば

「人手が確保できたら、対応可」

「人手が確保できずに、対応難」

働き方改革の推進と人材確保に

そんな関係性がうかがえる結果となっています。

※以上、ここまでの図表出典:

2021年版「中小企業白書」第1章 第1部

令和2年度(2020 年度)の中小企業の動向

欲しい人材に響く! 求人票の書き方( 働き方改革対応と欲しい人材像 )

「人手が確保できたら、対応可」

「人手が確保できずに、対応難」

人材採用で自社の働き方改革を推し進めるのであれば、

・自社の「働き方改革」は、なにをどう進めるのか

▽

・そのためには、どんな部門・職種の人員を確保するのか

・求人募集する人材にはどんな役割を期待するか

▽

・そんな人材に「なにを・どう伝えれば」

自社求人に興味・関心を持ってもらえるか

自社の働き方改革の方向性を定め、

そこから導かれる採用すべき人材像と

その人材にどんな求人情報を届けるか

その最後のプロセス

「なにを・どう伝えれば」の

「なにを」とは、

仕事の内容だけにとどまりません。

求職者の"仕事選びの物差し"は、

顧客の志向が千差万別であるように、

職場であったり・会社であったりと

重視する価値観はさまざまです。

次に「どう伝える」か・・・

「求人票を詳しく書く」ことの本質は

冗長な文章・文字で求人票の各項目を

埋め尽くすことではありません。

大切な視座は

「具体性ある詳しさかどうか」

たとえば、

人事職の求人で"仕事内容"を

「人事制度全般の見直し」(※10文字) と書くか

「働き方改革に向けた人事制度の見直し」(※17文字) と書くか

たかだか 7文字の違いですが、

「どちらの表現がより詳しく、

仕事内容を求職者に提示できているか?」

という見方です。

そして、

「欲しい人材像"を"伝える」と

「欲しい人材像"に"伝える」の

情報発信のスタンスの違いも

求人票の書き方では大切な要素

"を" と "に"

たった1文字違いですが、

そのアプローチは雲泥の差

求人票や採用ページ

「欲しい人材に企業の都合を伝える」と

「欲しい人材に企業の事情を伝える」とでは

その受け取り方・印象が大きく異なることは

想像に難くありません。

求人票の書き方で目指す方向は

・仕事選びに必要かつ十分な情報を

・取っつきやすい文章で網羅して

・求職者の興味・関心を惹くこと

そのためには、

・発信する求人情報の取捨選択と

・言葉・表現のブラッシュアップが

必須です。

2012年(平成24年)以来、

本連載コラム・求人票セミナーなどで

繰り返しお伝えしていますが

「求人とは、集客。」

「求人票も、広告。」です。

求人票も書き方次第

求人情報も伝え方次第

みなさんは、まだ見ぬ"欲しい人材"に

どんな言葉で・なにを・どう伝えますか?

【出典・引用】

経済産業省ホームページ 2021.04.23

2021年版中小企業白書・小規模企業白書をまとめました

▽

https://www.meti.go.jp/press/2021/04/20210423001/20210423001.html

2021年版「中小企業白書」全文

▽

https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2021/PDF/chusho.html

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

みなさまのご参考となれば幸いです。