- ホーム

- [求人ジャーナリストの連載コラム] Heart Rock Frontline NEWS

- 【連載コラム:求人票の書き方 】:欲しい人材に響く! 求職者から「選ばれる」求人票の書き方

- 厚労省"職場のハラスメント実態調査"就活等セクハラと求人情報の伝え方 [求人票の書き方 #11-2021]

厚労省"職場のハラスメント実態調査"就活等セクハラと求人情報の伝え方

[求人票の書き方 #11-2021]

2021/05/02

「職場のハラスメント実態調査」

2021年4月30日

厚生労働省は調査結果を発表しました。

今回の連載コラムは

公表された報告書から

新卒採用での「就活等セクハラ」にフォーカス

調査結果の概要と求人情報の伝え方を検証します。

※以下の資料は、厚生労働省ホームページ

報道発表資料等から引用します。

厚労省「職場のハラスメント実態調査」就活等セクハラ 調査結果の概要

今般の報道発表で公表された報告書は

「職場のハラスメントに関する実態調査」

"企業調査と労働者等調査"

双方の調査を行ったものです

今般ご紹介する"就活等セクハラ"は

労働者等調査の「特別サンプル調査」

・女性の妊娠・出産・育児休業等ハラスメント

・男性の育児休業ハラスメント

とならぶカテゴリーとして、

その結果が公表されたものです。

調査対象は、

「2017〜2019年度卒業で就職活動(転職を除く)

又はインターンシップを経験した男女」

概要は以下の通りです。

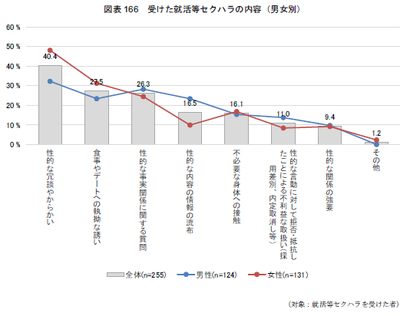

■ 受けた就活等セクハラの内容(男女別)

「就活等セクハラの内容」に関する設問では

「性的な冗談やからかい」:40.4%

が最も多く

次いで

「食事やデートへの執拗な誘い」:27.5%

「性的な事実関係に関する質問」:23.6%

女性は男性と比べ

「性的な冗談やからかい」

「食事やデートへの執拗な誘い」

が多く

男性は女性と比べ

「性的な内容の情報の流布」

「性的な言動に対して拒否・抵抗したことによる不利益な取扱い(採用差別、内定取消し等)」

が多いなどの特徴が報告されています。

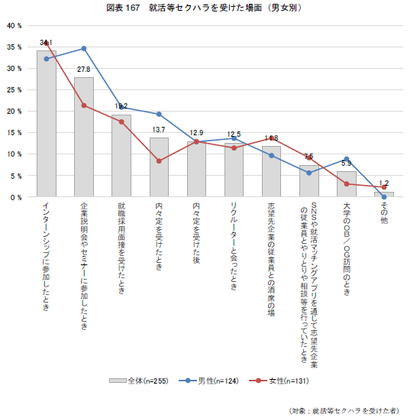

■ 就活等セクハラを受けた場面(男女別)

全体で回答が多かった設問は

「就職採用面接を受けたとき」:19.2%

よりも

「インターンシップに参加したとき」:34.1%

「企業説明会やセミナーに参加したとき」:27.8%

が上位

男性の回答では

「企業説明会やセミナーに参加したとき」

「内々定を受けたとき」

「大学の OB/OG 訪問のとき」

などの設問で女性より割合が高く

女性の回答では、

「SNSや就活マッチングアプリを通じて志望先企業の従業員とやりとりや相談等を行っていたとき」

「志望先企業の従業員との酒宴の場」

などの設問で男性より割合が高い傾向・特徴が報告されています。

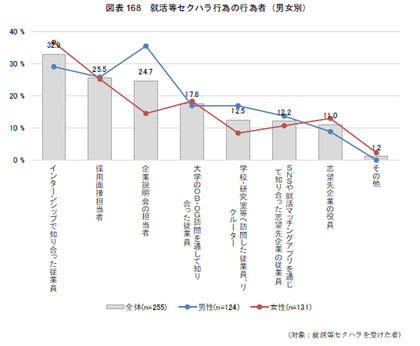

■ 就活等セクハラ行為の行為者(男女別)

全体で回答が多かった設問は

・インターンシップで知り合った従業員:32.9%

・採用面接担当者:25.5%、

・企業説明会の担当者:24.7%

男女別の分析では

"男性の割合が高い"設問回答は

・「企業説明会の担当者」

・「学校・研究室等へ訪問した従業員、リクルーター」

"女性の割合が高い"設問回答は

・「インターンシップで知り合った従業員」

・「志望先企業の役員」

などの特徴が報告されています。

近年、新卒採用の手段として急速に普及した

インターンシップや企業説明会・セミナー

その場面での「就活等セクハラ」の実態

本報告書では「企業調査」のパートで

「過去 3 年間の就活等セクハラに関する相談件数の推移(従業員規模別」

「ハラスメント該当事案における行為者(就活等セクハラ)」

「就活等セクハラに関する取組状況(従業員規模別)」

などの企業側の調査結果も報告されています。

詳しくは、下記【出典・引用】URLからご確認ください。

ここまで、厚労省が公開した

実態調査のデータをご紹介致しましたが、

新卒採用に関するご相談では

「お金をかけて広告を打っても、

うちのインターンシップや企業説明会には

なかなか学生さんが集まらない」

などのお嘆きが多いこともまた、現場の実態です。

そこで本コラムでは、ここから

"インターンシップ・企業説明会やセミナー"に着目

就活生の参加をいざなうツール、

"求人情報の伝え方"を検証します。

【ここまでの出典・引用】

厚生労働省 報道発表 2021.04.30

「職場のハラスメントに関する実態調査」の報告書を公表します

▽

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18384.html

欲しい人材に響く! 求人票の書き方( インターンシップ・説明会参加をいざなう 求人情報の伝え方 )

インターンシップや企業説明会・セミナーなどの

参加募集は、各種求人サイトや自社採用ページでの

告知などで行われることが一般的です。

ところで、就活生に参加をいざなう

求人サイトや採用ページのコンテンツ

たとえば、

・「風通しのよい職場です」

・「アットホームな職場です」

・「ファミリーフレンドリーな職場です」

・「『〜さん』付けで呼び合う職場です」

・「ざっくばらんに意見が言い合う職場です」

・「なんでも話せる先輩社員がいる職場です」

など、

就活サイトや求人広告で”よくみかける”求人コピーを駆使し

企業が"就活生が好きそう"と思っているであろう

キラキラした職場・ストレスフリーな職場であることを

とはいえ、

それら求人コピーの言葉・表現のチョイス

それ自体が問題なのではありません。

問題は、一見煌びやかなこれらの

求人コピーに頼って就活生を集めようとする

目論見にあります。

"キラキラ求人コピーとコンテンツ"に惹かれ応募した

企業のインターンシップで体験・体感した

職場の雰囲気・職場のコミュニケーション

「職場の雰囲気、こんな感じと思わなかった・・・」

「外から見てたのと全然違う、こんなのムリ・・・」

「この会社、採用ページとイメージ違いすぎ・・・」

■ 煽った求人コピー・求人コンテンツと実態との落差が激しいほど

■ 憧れていた会社で働くスタッフの印象が想像と違いすぎるほど

■ インターンシップで受けた仕打ちがショッキングであるほど

"ブラック"というワードに敏感な就活生のコミュニティで

「体験しなければ見えてこなかった〇〇社の内情」という

"リアルで生々しくて高付加価値な会社情報"として、

拡散されていくことは想像に難くありません。

求人情報の送り手である企業と、受け手である就活生

求人情報を介した認識のギャップは、

具体性のない表現や曖昧な表現・的確ではない表現からも生まれます。

そのギャップを応募段階で埋めておくことは

ミスマッチの防止・早期離職の防止の観点からも大切な戦略です。

2012年(平成24年)以来、

本連載コラム・求人票セミナーなどで

繰り返しお伝えしていますが、

「求人とは、集客。」

「求人票も、広告。」です。

しかし、

"ただただ、人を集めること"・

"ただただ、行列をつくること"が

求人広告の目的ではありません。

企業の広告がそうであるように

求人広告で獲得するお客さまとは

入社してくれる人材を獲得すること

「人生で初めて就職に向き合う就活生の心情」や

「就活生が会社選びで重視するファクター」など

欲しい人材の興味・関心に思いを巡らせることは

マーケティングリサーチのそれと本質は同じです。

そして、

求人票も書き方次第

求人情報も伝え方次第

「なぜ、この表現・言葉を・使いたいのか・使うのか」

「この表現は、自社の魅力を的確に伝えているのか」

流行り廃りやトレンドに安易に流されることなく

的を射た的確な表現・言葉で紡いだ自社の魅力を伝える求人コピー

みなさんは、まだ見ぬ"欲しい人材"に

どんな言葉で・なにを・どう伝えますか?

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

みなさまのご参考となれば幸いです。