- ホーム

- [求人ジャーナリストの連載コラム] Heart Rock Frontline NEWS

- 【連載コラム:求人票の書き方 】:欲しい人材に響く! 求職者から「選ばれる」求人票の書き方

- 2020年版ものづくり白書にみる製造業の求人戦略(経営課題と人材) [求人票の書き方 #30-2020]

2020年版ものづくり白書にみる製造業の求人戦略(経営課題と人材)

[求人票の書き方 #30-2020]

2020/06/09

【連載コラム:求人票の書き方 #30-2020】

経済産業省/厚生労働省/

文部科学省 3省共同執筆による

ものづくり基盤技術の振興に関して

講じた施策に関する報告書です。

20回目となる今回の

メインテーマは「企業変革力」

「ものづくり人材の確保と育成」

企業変革力を高めるために必要な

"人材強化"についてさまざまな

角度から分析・レポートしています。

本連載コラムでは、

ものづくり白書を特集。

・ものづくり現場の経営課題と人材

をピックアップ

人材採用・確保に関するデータから

製造業の求人戦略/求人票の書き方を

読み解きます。

各ホームページ公開資料から引用します。

ものづくり現場の経営課題と人材(「2020年版ものづくり白書」第2章より)

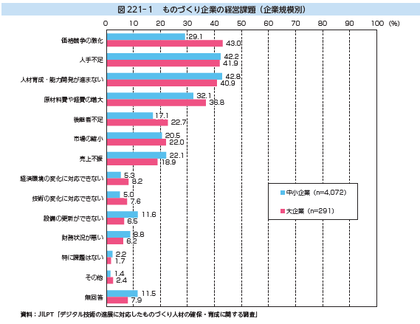

"大企業と中小企業"に区分

傾向・特徴をレポートしています。

・価格競争の激化:43.0%

・人手不足:41.9%

・人材育成・能力開発が進まない:40.9%

・原材料費や経費の増大:36.8%

の順に

中小企業では

・人材育成・能力開発が進まない:42.8%

・人手不足:42.2%

・原材料費や経費の増大:32.1%

・価格競争の激化:29.1%

の順に

人材確保・育成に関する課題認識が

より鮮明な結果となっています。

また、同じ人材関連項目のうち、

「後継者不足」については

大企業:22.7% に対し

後継人材確保の課題認識についても

特徴がみられる結果となっています。

「令和元年度ものづくり基盤技術の振興施策」(ものづくり白書)を取りまとめました

▽

https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200529001/20200529001.html

2020年版ものづくり白書(ものづくり基盤技術振興基本法第8条に基づく年次報告)

▽

https://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2020/honbun_pdf/index.html

独立行政法人 労働政策研究・研修機構 2020.05.27

「デジタル技術の進展に対応したものづくり人材の確保・育成に関する調査」結果

▽

https://www.jil.go.jp/press/documents/20200527.pdf

欲しい人材に響く! 求人票の書き方( 人手不足と人材育成 求人募集のバランス感覚 )

「人手不足と人材育成」

2つの経営課題

ものづくり企業各社の

事業内容・技術力・人員構成など

諸々の事情によって、

そのバランス・プライオリティが

異なるであろうことは想像に難くありませんが

「採用と育成」は人材確保の車の両輪

そして、人材採用の入口である

求人募集のフェーズでは

自社の採用方針・欲しい人材像に

適う求職者からの応募を促すことは、

入社後の早期離職の回避・定着率の向上の

観点からも重要な戦略です。

「欲しい人材像の明確化」

求人戦略でよく語られていますが

明確にしておくことは

”〇〇できる人”といった

能力・スキル要件だけではありません。

採用方針に強く関係する要素は、

・短期スパンの貢献を期待する即戦力人材を採用するのか

・長期スパンの貢献を期待する育成人材を採用するのか

といった採用のベクトル

ここが曖昧なままだと

・入社後の育成で伸ばすスキル

・入社時に欲しい経験・スキル

の切り分けが不明瞭のままに

募集⇒面接⇒採用⇒育成の

サイクルを回すことになり

ミスマッチ⇒早期離職⇒再募集の

悪循環に陥ることにもなりかねません。

そして、応募者を集める

求人票・求人情報のコンテンツも

自社がどんな人材を求めているかで

発信する情報が変わってきます。

「即戦力人材を採用する」のであれば、

・どんな役割・成果が求められているのか?

・どんな職場の環境で働くことになるのか?

・どんな処遇/労働条件が用意されているか?

といった事柄・情報が、

その立場の読み手の興味・関心事でしょうし

「育成人材を採用する」のであれば、

・入社後はどんなカリキュラムで育成するのか?

・社内の育成体制は/Off-Jt・OJTなどの体系は?

・5年/10年スパンでみた社内のキャリアプランは?

といった事柄・情報が、

その立場の読み手の興味・関心事であろうことは

想像に難くありません。

ただただ、

自社のアピールポイントを

事柄の関連性も脈絡もなく、

上から下に羅列することが

「詳しく書かれた求人票」ではありません。

「詳しい・詳しくない」は、

あくまで読み手の主観

"自分にとって欲しい情報"が

そこに網羅されているかどうかです。

2012年(平成24年)以来、

本連載コラム・求人票セミナーなどで

お伝えしていますが、

「求人とは、集客。」

「求人票も、広告。」です。

求人票・求人情報は、

"誰でもいいから"ではなく

「読んでほしい・応募してほしい」

人材像(読み手)が存在します。

その読み手は、

自社が仮定する「欲しい人材」

自社求人が狙うターゲットです

・ターゲットによって、見せるものを変える

・ターゲットによって、伝える内容を変える

・ターゲットによって、文体・表現を変える

は、その本質においては広告コピーのそれと一緒

「●●で〇〇なお仕事です」

「▲▲さん活躍中!△△な職場です」

「■■は□□なので安心です」

いかにも"あるある"なコピーが響くどうかも、

読み手の感性次第

伝える言葉も、読み手の興味・関心も、

生きものです。

「こう書けば、必ず応募者が集まる」

そんな絶対法則的な書き方・文章表現など

存在しないことは想像に難くありません。

求人票も書き方次第

求人情報も伝え方次第

「見慣れた表現」・「ありがちな言葉」ではない

"自分の・自社の言葉"で紡ぐ

他社とは違う「自社で働く魅力」

自由な発想とオリジナリティあふれる言葉で

求人情報の読み手に伝えおきたいところです。

みなさんは、まだ見ぬ"欲しい人材"に

なにを・どんな言葉で・どうやって伝えますか?

弊社では、

ハローワーク求人票、求人・事業所PRシートをはじめ

採用ページ・各種媒体のリライトなどのご相談も対応しております。

よい採用の実現に、弊社のノウハウをご活用頂ければと存じます。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

みなさまのご参考になれば幸いです。

※本連載コラムは、各所ホームページ公開情報等

取材した内容を基に、記事として掲載しています。