- ホーム

- [求人ジャーナリストの連載コラム] Heart Rock Frontline NEWS

- 【連載コラム:求人票の書き方 】:欲しい人材に響く! 求職者から「選ばれる」求人票の書き方

- 【4/17リリース!】「2014年度 新入社員『会社や社会に対する意識調査』」から就活生への求人戦略を検証しました。

【4/17リリース!】「2014年度 新入社員『会社や社会に対する意識調査』」から就活生への求人戦略を検証しました。

2014/04/25

日本能率協会

2014年04月17日ニュースリリース

新入社員「会社や社会に対する意識調査」

私見ながら、このデータ。

イマドキの就活生の会社選びの興味・関心をから

求人戦略を示唆する項目がいくつか見えてきました。

折しも、就活シーズン真っ只中。

今回は、このデータから

”就活生への求人戦略(効果的な求人票の書き方など)”を検証してみました。

※資料は、日本能率協会2014年04月17日ニュースリリース資料から引用。

日本能率協会のこの調査のサマリーにもありますが、

つまり、

傾向が伺えます。

この傾向、能率協会のサマリーにもありますが、

傾向が見えます。

また、

・知名度

・給料の高さ

の要素については、意外と占率が低い傾向も窺えます。

上司像からは、

傾向が窺えます。

女性の長期キャリア形成指向もさることながら、

この結果は、今後の職場環境の整備の方向性も示唆していると考えます。

ここで、私見ながら、注目したのは、

の傾向が伺えます。

キャリア形成指向とメリハリのついた人事評価

情報発信の切り口として、例えば、

「会社の雰囲気」 : 50%超

「仕事について丁寧な指導」: 約60%

情報発信の切り口として、例えば、

ここでのポイントは育児休業の取得指向の高さ。

情報発信の切り口として、例えば、

などが考えられます。

就活サイトで情報共有しつつ、実際に会社説明会に出向いて情報収集。

もさることながら、学校の就職センターでの情報への信頼性。

例えば、本コラムで紹介しています

私が実際に求人支援の際にもこちらへの求人をご提案しています。

取材してお伺いした話でもありますが、

ハローワークの担当者毎に学校担当を兼任しています。

つまり、

ということは、

就職センターを訪れる就活生の目に触れるチャンスが

あるということを示唆しています。

求人ルートの一つの選択肢として活用できる媒体と考えます。

また、「会社の雰囲気を重視する」点ついては、

選考プロセスにおいて、

ということを示唆しています。

求人募集をかけてからの

会社説明会・採用面接から、採用担当者として・会社として、

雰囲気をPRする仕掛けも入社モチベーションアップに

有効かとも考えます。

就活生もその周囲にいるみなさんも、広くみれば、

会社のお客様候補ですし、採用というご縁に至らなかったとしても、

「会社を広報(PR)する」視点では、

2014年04月17日ニュースリリース

新入社員「会社や社会に対する意識調査」

調査スペック(回答数1,039人)

・ 2014年3月27日〜4月8日の期間

・ 2014年度入社の新入社員を対象

対象となった新入社員=昨年の就活生。

私見ながら、このデータ。

イマドキの就活生の会社選びの興味・関心をから

求人戦略を示唆する項目がいくつか見えてきました。

折しも、就活シーズン真っ只中。

今回は、このデータから

”就活生への求人戦略(効果的な求人票の書き方など)”を検証してみました。

※資料は、日本能率協会2014年04月17日ニュースリリース資料から引用。

1.独立指向と働き方

・ 定年まで勤めたい :50.7%

※調査を開始した1999年以降、初めて過半数に達したとのことです。

・ 競争をするよりも、ある年代まではみんなで平等に上がっていく年功主義の会社 : 42.9%

実力のある個人が評価され、早い昇進や高い給与が実現できる徹底した実力・成果主義の会社 : 55.1%

日本能率協会のこの調査のサマリーにもありますが、

定年まで勤めたいが、結果に対する評価はきちんとしてほしい。

つまり、

・安定した雇用環境での長期のキャリア形成

・短期に成果に報いる人事評価

傾向が伺えます。

2.会社を選ぶ基準・期待する上司像

この傾向、能率協会のサマリーにもありますが、

当初の会社選びの基準と最終的な選択のギャップ。

「業種」を優先して就職活動を行いつつも、入社の決め手は「雰囲気」。

仕事の内容だけでなく、自分の居場所として心地よい企業を選んでいる。

傾向が見えます。

また、

・知名度

・給料の高さ

の要素については、意外と占率が低い傾向も窺えます。

上司像からは、

「丁寧に指導してほしい」

つまり、仕事を覚える・進める過程での支援を求める

傾向が窺えます。

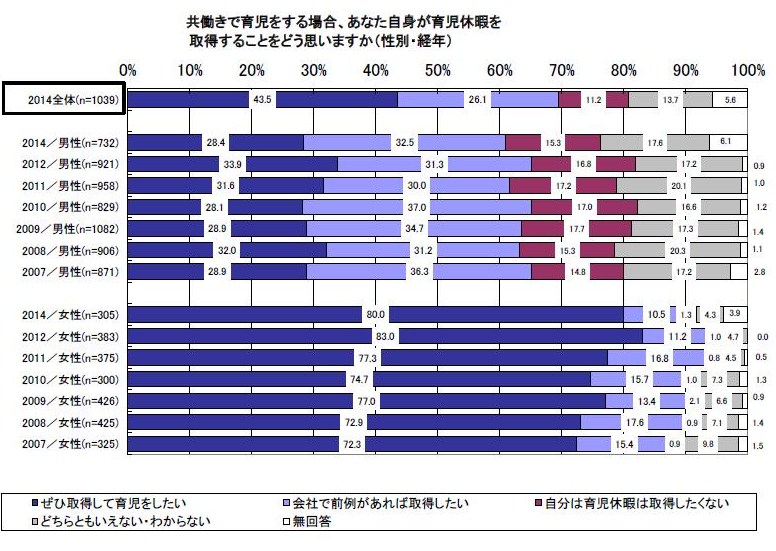

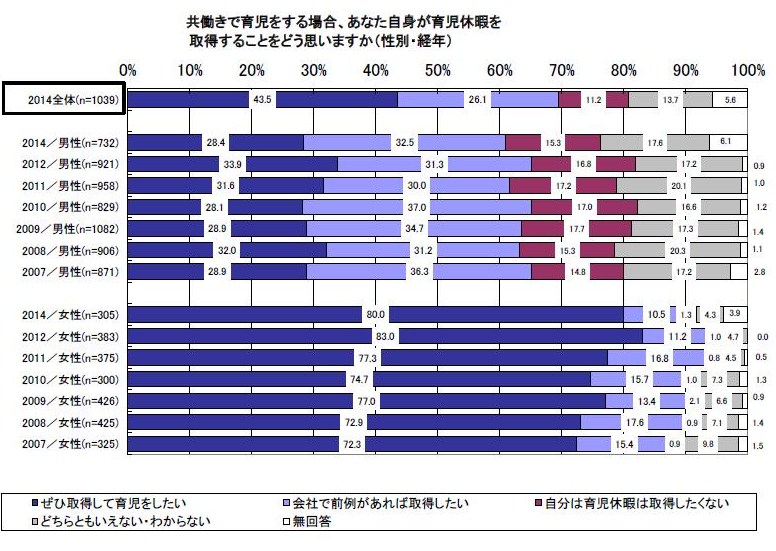

3.将来のワークライフバランス

共働きで育児をする場合 女性の回答とのことです。

・ ぜひ育児休暇を取得して育児をしたい : 80.0%

・ 会社で前例があれば取得したい : 10.5%

を合わせると90.5%

女性が育児休業を取得したいと回答する割合は過去最高

女性の長期キャリア形成指向もさることながら、

この結果は、今後の職場環境の整備の方向性も示唆していると考えます。

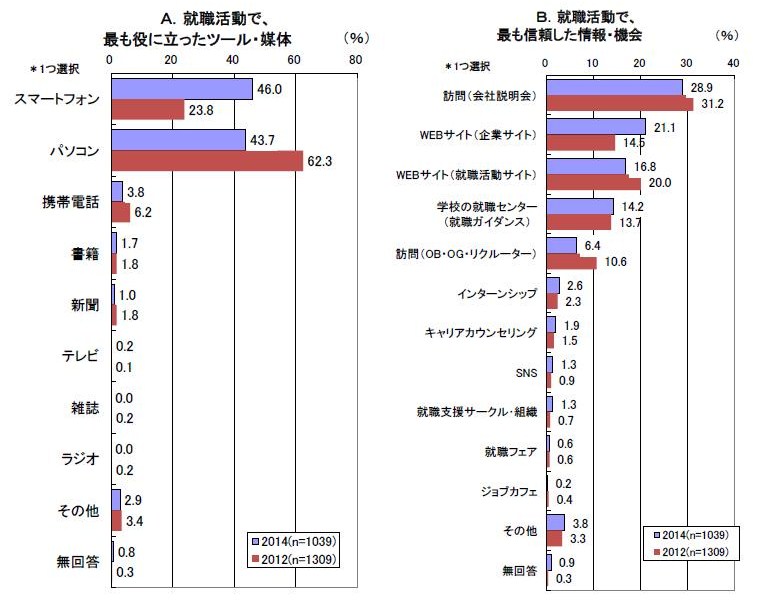

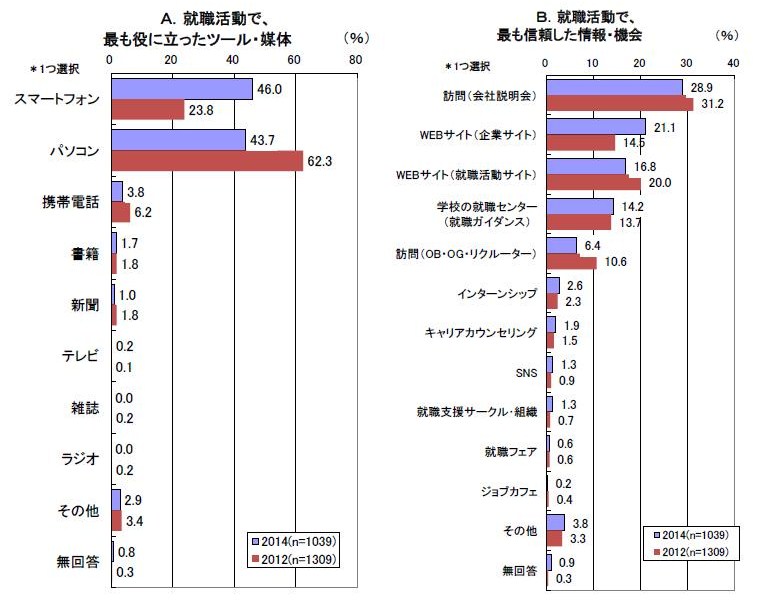

4.就活の情報収集

ここで、私見ながら、注目したのは、

・会社説明会

・WEBサイト(企業サイト)

・学校の就職センター

WEBの口コミサイトで企業担当者の応対を情報共有しつつも、

最終的には、客観的第三者(就職センター)からの情報も加味し、

自分の目で取捨選択

の傾向が伺えます。

5.就活生への求人戦略

(1)独立指向と働き方から

キャリア形成指向とメリハリのついた人事評価

情報発信の切り口として、例えば、

・ 3年後・10年後のキャリアパス(会社でどんなポジションにいるか)

・ 将来の期待される役割

・ 人事評価制度の概要

などが考えられます。・ 将来の期待される役割

・ 人事評価制度の概要

(2)会社を選ぶ基準・期待する上司像から

「会社の雰囲気」 : 50%超

「仕事について丁寧な指導」: 約60%

情報発信の切り口として、例えば、

・ 入社後、初期段階での制度だけではない育成・指導体制

・ 職場レベルでの先輩社員の育成・指導での関わり方

・ 仕事の進め方・OJT等の具体的な内容

などが考えられます。・ 職場レベルでの先輩社員の育成・指導での関わり方

・ 仕事の進め方・OJT等の具体的な内容

(3)将来のワークライフバランスから

ここでのポイントは育児休業の取得指向の高さ。

情報発信の切り口として、例えば、

・ 育児休業取得者実績

・ 育児休業等に関する支援体制

・ 育児休業等に関する支援体制

などが考えられます。

(4)就活の情報収集

就活サイトで情報共有しつつ、実際に会社説明会に出向いて情報収集。

もさることながら、学校の就職センターでの情報への信頼性。

例えば、本コラムで紹介しています

新卒応援ハローワーク

私が実際に求人支援の際にもこちらへの求人をご提案しています。

取材してお伺いした話でもありますが、

ハローワークの担当者毎に学校担当を兼任しています。

つまり、

学校との独自のパイプ・情報共有の連携体制がある

ということは、

就職センターを訪れる就活生の目に触れるチャンスが

あるということを示唆しています。

求人ルートの一つの選択肢として活用できる媒体と考えます。

(5)会社説明会・採用面接等でのポイント

また、「会社の雰囲気を重視する」点ついては、

選考プロセスにおいて、

接する社員の雰囲気や誠実さから判断している

ということを示唆しています。

求人募集をかけてからの

会社説明会・採用面接から、採用担当者として・会社として、

雰囲気をPRする仕掛けも入社モチベーションアップに

有効かとも考えます。

就活生もその周囲にいるみなさんも、広くみれば、

会社のお客様候補ですし、採用というご縁に至らなかったとしても、

「会社を広報(PR)する」視点では、

採用担当者も会社のプロモーションの担い手=広報担当

と考える次第です。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

みなさまのご参考になれば幸甚です。

では、また。

※本コラムの内容は、各所取材の上、入手した情報を基に、

記事として掲載させて頂いております。

・新定番!な求人票の書き方のノウハウ・求人戦略情報 満載! コラム好評連載中!

【応募率94.8%! のノウハウ 】: 新定番!な求人票の書き方

▽

http://www.heartrock-noma.com/contentscate_127_1.html

・ソリューション・メニュー

【新定番な求人ノウハウ】94.8%の応募率! 求人原稿コンサルティング

▽

http://www.heartrock-noma.com/contents_327.html

【2時間でわかる!欲しい人材に会社をPR!】”新定番!”な求人票の創り方セミナー

▽

http://www.heartrock-noma.com/contents_297.html

※ご相談・お問い合わせは、下の「ご相談・お問い合わせフォーム」からお願い致します。

【応募率94.8%! のノウハウ 】: 新定番!な求人票の書き方

▽

http://www.heartrock-noma.com/contentscate_127_1.html

・ソリューション・メニュー

【新定番な求人ノウハウ】94.8%の応募率! 求人原稿コンサルティング

▽

http://www.heartrock-noma.com/contents_327.html

【2時間でわかる!欲しい人材に会社をPR!】”新定番!”な求人票の創り方セミナー

▽

http://www.heartrock-noma.com/contents_297.html

※ご相談・お問い合わせは、下の「ご相談・お問い合わせフォーム」からお願い致します。

労務関連ニュース、毎月メルマガでお届けします!