- ホーム

- [求人ジャーナリストの連載コラム] Heart Rock Frontline NEWS

- 【連載コラム:求人票の書き方 】:欲しい人材に響く! 求職者から「選ばれる」求人票の書き方

- [大阪の成長を支える37業種調査]利用⇒採用実績 正社員確保の採用手段 [求人票の書き方#36-2020]

[大阪の成長を支える37業種調査]利用⇒採用実績 正社員確保の採用手段

[求人票の書き方#36-2020]

2020/07/19

【連載コラム:求人票の書き方 #36-2020】

「中堅・中小企業における

若者・女性の正社員採用」

高い能力・就業意欲を

有する社員の確保は、

企業の競争力向上を左右する

大きなポイントのひとつです。

大阪府商工労働部は、

大阪の成長を支える37業種を対象に

正社員採用・登用に焦点を絞り調査を行い、

集計・分析結果を公表しました。

「利用した採用手段と採用実績」を

ピックアップ

調査結果の概要と

求人戦略を検証します。

※以下の資料は、

大阪産業経済リサーチ&デザインセンター(orcie)

ホームページ公開資料等から引用します。

「利用した採用手段と採用実績」令和元年度調査研究 No.181より

令和元年度調査研究 No.181

〜大阪の成長を支える37業種の中堅・中小企業に

「企業における正社員採用への取組と成果」

以下の調査結果が報告されています。

■ 調査企業全体の状況と傾向

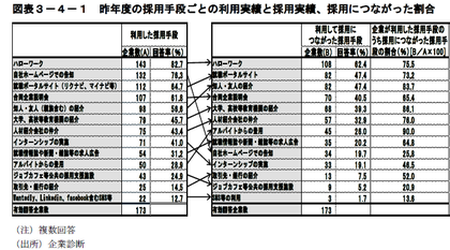

本調査では、

・採用手段としての利用度

・利用した採用手段のうち

採用につながった採用手段の割合

公表しています。

採用手段として利用度が高い順に並べると

・ハローワーク:82.7%

・自社ホームページ:76.3%

・就職ポータルサイト:64.7%

・人材紹介会社の仲介:43.4%

・就職情報誌や新聞・雑誌等:31.2%

・Wantedly、Linkedin、facebook含むSNS等:12.7%

"利用媒体と採用実績の割合"の高い順に並べると

・人材紹介会社の仲介:76.0%

・ハローワーク:75.5%

・就職ポータルサイト:73.2%

・就職情報誌や新聞・雑誌等:64.8%

・自社ホームページ:25.8%

・Wantedly、Linkedin、facebook含むSNS等:13.6%

・「ハローワーク」は8割(82.7%)を超える企業が利用し、そんな特徴と傾向がうかがえる結果が報告されています。

4分の3(75%)の企業が「ハローワーク」を通じて採用につなげた実績

・「自社ホームページでの告知」は4分の3(78.3%)の企業が利用しているものの、

この「告知」によって採用した実績のある企業は、

利用した企業全体の4分の1程度(25.8%)にとどまる

・一方、利用した企業は多くはないが、

「アルバイトからの登用」を利用した企業では9割、

「大学・高校等教育機関の紹介」「知人・友人の紹介」を

利用した企業では8割以上が採用につながっている。

※「アルバイトからの登用」:90.0%

「大学・高校等教育機関の紹介」:86.1%

「知人・友人の紹介」:83.7%

■ 産業別の状況と特徴

本調査では採用手段について

「産業別(業種別)」での

利用実績・採用実績・採用につながった割合も

集計しています。

産業別の「採用につながった割合」(図表B/A×100)について、

・ハローワーク:79.5%

・自社ホームページ:25.7%

・就職ポータルサイト:82.1%

・人材紹介会社の仲介:79.2%

・就職情報誌や新聞・雑誌等:73.3%

・Wantedly、Linkedin、facebook含むSNS等:0.0%

・ハローワーク:80.0%

・自社ホームページ:20.8%

・就職ポータルサイト:72.7%

・人材紹介会社の仲介:85.7%

・就職情報誌や新聞・雑誌等:75.0%

・Wantedly、Linkedin、facebook含むSNS等:33.3%

≪求人媒体別 採用につながった割合≫

・ハローワーク:72.7%

・自社ホームページ:8.3%

・就職ポータルサイト:65.0%

・人材紹介会社の仲介:61.5%

・就職情報誌や新聞・雑誌等:33.3%

・Wantedly、Linkedin、facebook含むSNS等:14.3%

≪求人媒体別 採用につながった割合≫

・ハローワーク:62.5%

・自社ホームページ:16.7%

・就職ポータルサイト:63.6%

・人材紹介会社の仲介:64.3%

・就職情報誌や新聞・雑誌等:50.0%

・Wantedly、Linkedin、facebook含むSNS等:0.0%

≪求人媒体別 採用につながった割合≫

・ハローワーク:84.2%

・自社ホームページ:62.5%

・就職ポータルサイト:84.6%

・人材紹介会社の仲介:100.0%

・就職情報誌や新聞・雑誌等:71.4%

・Wantedly、Linkedin、facebook含むSNS等:0.0%

≪求人媒体別 採用につながった割合≫

・ハローワーク:66.7%

・自社ホームページ:44.4%

・就職ポータルサイト:71.4%

・人材紹介会社の仲介:83.3%

・就職情報誌や新聞・雑誌等:50.0%

・Wantedly、Linkedin、facebook含むSNS等:50.0%

・製造業では、ハローワークが最も多く利用され、

利用した8割近い企業が採用につなげている。

・卸売・小売業でも、ハローワークが最も多く利用され、

利用した企業の8割が採用につなげている。

また、人材紹介会社の仲介を利用した企業の85.7%、

知人・友人の紹介を利用した企業の9割が採用につなげている。

・情報通信業では、インターンシップの実施によって

採用につなげた企業の比率が高い。

・建設業では、知人・友人の紹介、大学、高校等教育機関の紹介によって

採用につなげた企業の比率が高い。

・運輸業では、知人・友人の紹介、就職ポータルサイト、ハローワーク、

大学、高校等教育機関の紹介(で採用につなげた企業の比率が高い。)

・その他の産業では、回答企業数は少ないが、合同企業説明会を利用した

全社が採用につなげている。

「自社ホームページでの告知はいずれの産業でも

多く利用されているものの、採用につながった企業の比率は、

運輸業では 62.5%あったが、それ以外の産業では低い。」

と指摘しています。

産業・経済に関する調査結果

▽

http://www.pref.osaka.lg.jp/aid/sangyou/sangyoukeizai.html

令和元年度調査研究 No.181(令和2年4月15日更新)

大阪の成長を支える37業種の中堅・中小企業における若者・女性の正社員採用・登用

▽

http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/1949/00051733/181wakamono.pdf

大阪府 報道発表資料 2020.04.15

大阪産業経済リサーチ&デザインセンターにおける政策立案支援調査の報告

▽

www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=37915

全容と詳細は上記からご確認ください。

欲しい人材に響く! 求人票の書き方( 求人媒体の選定よりも大切なこと )

「求人媒体の選定」

就職ポータルサイト/人材紹介会社の仲介/

自社ホームページでの告知・・・

自社ホームページでの告知は、

各社によって事情は異なりますが

一般的に、ハローワーク以外は、

広告費用・仲介手数料がかかる媒体です。

効率よく採用活動を進めるためにも

どの媒体に自社の求人広告を出稿するかは、

コストパフォーマンスからも大事な選択です。

ですが、

求人媒体の選定以上に大切なことは、

「そこで、なにを伝えるか?」です。

自社の採用ページの見栄えを良くしたり

自社の求人広告の露出を増やしたりして

何十回・何百回とクリックされようと

何百人・何千人・何万人に閲覧されようと

応募者が増えず、採用実績にも繋がらなければ

いくらお金をかけたとしても、

その媒体に展開した求人広告の集客効果はゼロ。

「集客できていないコンテンツ」です。

2012年(平成24年)以来、

本連載コラム・求人票セミナーなどで

繰り返しお伝えしていますが、

「求人とは、集客。」

「求人票も、広告。」です。

求人票・求人情報には、

"誰でもいいから"ではなく

「読んでほしい・応募してほしい」

人材像(読み手)が存在します。

応募から採用実績へ繋げるための

コピーライトに大切なことは

「だれに・なにを・どう伝えるか」です。

求人広告での読み手とは、

「自社が欲しい人材」

その人材の興味・関心に応えるような

"求職者の視点に立った"求人情報の発信です。

「求人情報も伝え方/書き方次第」

それは、

ハローワークの求人票でも同じことです。

"巷にあふれる求人コピー"では、

他社以上の情報は読み手に伝わりません。

そして

"こなれたコピー"や

"ひねったコピー"や

"こじゃれたコピー"が

求職者を"応募という行動"に、

いざなうのではありません。

とすれば、

求人票のコピーライトに

「こう書けば応募者が増える」な

絶対的な法則や集客フレーズなど

存在することがないこともまた、

想像に難くありません。

求人票のコピーライトで大切なことは

「オリジナリティとリアリティ」と

「よそはよそ、うちはうち」の発想

「見慣れた表現」や「ありがちな言葉」にはない

自由な発想で紡ぐ"自分の・自社の言葉"のオリジナリティと

「自社で働く魅力」を誠実に真摯に求職者に伝えるリアリティです。

その言葉のチカラは、

響く読み手と響かない読み手を

より鮮明に峻別することとなりますが

求人広告の本来の目的は、

閲覧数稼ぎではなく、

「欲しい人材の確保・採用の実現」なはず

みなさんは、まだ見ぬ"欲しい人材"に

どんな言葉で・なにを・どう伝えますか?

弊社では、

ハローワーク求人票、求人・事業所PRシートをはじめ

採用ページ・各種媒体のリライトなどのご相談も対応しております。

よい採用の実現に、弊社のノウハウをご活用頂ければと存じます。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

みなさまのご参考になれば幸いです。

※本連載コラムは、各省庁ホームページ公開情報等

取材した内容を基に、記事として掲載しています。