- ホーム

- [求人ジャーナリストの連載コラム] Heart Rock Frontline NEWS

- 【連載コラム:求人票の書き方 】:欲しい人材に響く! 求職者から「選ばれる」求人票の書き方

- 2019年版ものづくり白書 "技能と技術"製造業が求める人材のニュアンス [求人票の書き方#16-2019]

2019年版ものづくり白書 "技能と技術"製造業が求める人材のニュアンス

[求人票の書き方#16-2019]

2019/06/15

【連載コラム:求人票の書き方 #16-2019】

2019年6月11日

製造業を巡る年次報告書

「2019年版ものづくり白書」が

公表されました。

2部構成となった「ものづくり白書」

第1部 第3章のテーマは

「ものづくり人材の確保と育成」

人材像を"技能系"・"技術系"等に区分、

「ものづくりのキーパーソン」視点からの

調査結果も報告されています。

今回のコラム、

「2019年版ものづくり白書」から

"ものづくり人材の役割"をピックアップ、

求人票の書き方を検証します。

※以下の資料は、経済産業省ホームページで

公開されている資料より引用します。

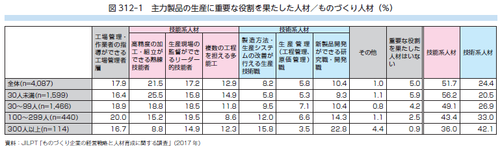

「2019年版ものづくり白書」より ものづくり人材の果たす役割

本調査は、

「主力製品の生産に重要な役割を果たした人材」について。

1.工場監督層

2.技能系人材

3.技術系人材

などに人材像を分類、

"主力製品づくりのキーパーソン"について

企業に対し、質問調査を行ったものです。

・「主力製品生産のキーパーソン」

・「技能系人材と技術系人材」

全体でみると

技能系人材:51.7% 技術系人材:24.4%

技能系人材の内訳は

・高精度の加工・組立ができる熟練技能者:21.5%

・生産現場の監督ができるリーダー的技能者:17.2%

・複数の工程を担える多能工:12.9%

技術系人材の内訳は

・製造方法・生産システムの改善が行える技術職:8.2%

・生産管理(工程管理・原価管理)職:5.8%

・新製品開発ができる研究職・開発職:10.4%

従業員規模別にみると、

■30人未満

技能系人材:56.2% 技術系人材:20.5%

高精度の加工・組立ができる熟練技能者:25.5%

■30人〜99人

技能系人材:49.1% 技術系人材:26.9%

高精度の加工・組立ができる熟練技能者:18.8%

■100人〜299人

技能系人材:43.4% 技術系人材:33.0%

生産現場の監督ができるリーダー的技能者:19.5%

■300人以上

技能系人材:36.0% 技術系人材:42.1%

新製品開発ができる研究職・開発職:22.8%

企業規模が小さいほど、

「熟練技能者」の果たす役割が高いなどの

特徴がうかがえる結果となっています。

【出典・引用】

経済産業省 ニュースリリース 2019.06.11

「平成30年度ものづくり基盤技術の振興施策」(ものづくり白書)をとりまとめました

▽

https://www.meti.go.jp/press/2019/06/20190611002/20190611002.html

厚生労働省 ニュースリリース 2019.06.11

「平成30年度ものづくり基盤技術の振興施策」(ものづくり白書)を本日閣議決定

▽

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000207556_00004.html

欲しい人材に響く! 求人票の書き方(求める人材像の伝え方)

「技能系と技術系」

ものづくり白書では、

ものづくりの現場で理解されている

"技能と技術の本質的な違い"も触れています。

現場で理解されている

"本質的な違い"が存在する以上、

ものづくり企業への就職・転職を希望する

求職者に伝える求人情報の内容も

その違いを踏まえておきたいところです。

「〇〇経験△年以上ある方」

求人広告でよくみかける

求める人材像の定番情報です。

しかしながら、

読み手目線でこの情報をみれば

興味・関心の対象は

"△年以上"よりも"〇〇経験"

つまりは、

「この会社の"〇〇経験"って、具体的には?」

私自身の転職経験(5回)に鑑みても、

目の前にある求人票の情報から

・自分の経験が活かせそうな仕事か?

・自分のレベルにマッチした仕事か?

・経験はないけれど、できそうな仕事か?

そんな視点で「応募する・しない」を

検討してることは、想像に難くありません。

とすれば、

求人情報の送り手は、読み手のニーズに応え、

仕事に関するさまざまな情報を発信しておきたいところです。

ご参考までに、ものづくり白書の

技能系人材・技術系人材の内訳を事例として、

その情報の素材・要素の切り口を検証してみます。

【技能系人材】

■「高精度の加工・組立ができる」

▽

"高精度"に関する数値や作業のレベルなどの情報

■「生産現場の監督」

▽

"監督業務"を構成する詳細な仕事内容などの情報

■「複数の工程を担える多能工」

▽

"複数の工程"の具体的な工程・多能レベルなどの情報

【技術系人材】

■「製造方法・生産システムの改善が行える」

▽

改善活動の体制・進め方(IT導入や活用など)などの情報

■「生産管理(工程管理・原価管理)」

▽

管理スタッフの人員・管理レベル・管理ツールなどの情報

■「新製品開発ができる研究職・開発職」

▽

開発体制や権限、開発施設・ツールなどの情報

以上は、あくまで一例としてですが、

さまざま切り口・視点で、リアルで具体的な

「求める人材が担う仕事・役割」を

わかりやすく・的確に伝えておきたいところです。

そして、"本質的な違い"の視野を少し拡げてみると、

「A社で働くこと」と「B社で働くこと」にもまた、

"本質的な違い"が存在するはずです。

2012年(平成24年)以来、

本連載コラム・求人票セミナーなどで

お伝えしていますが、

「求人とは集客。求人票も広告。」です。

どこに出すか? よりも大切なことは、

「だれに・なにを・どう伝えるか」

中途採用で求人ターゲットとなる

転職希望者が抱える事情・背景は、さまざま。

その判断基準は

・「この仕事・この職場・この会社、アリ?ナシ?」

・「話を聴いてみる?面接を受けてみる?」

・「応募する?しない?」

ハローワークの求人票や各種の求人媒体などの情報から、

読み手の主観・相対的な尺度で、そんな判断・選択をしているで

あろうことも、想像に難くありません。

・自社の仕事の内容

・自社の職場環境

・自社の事業内容

よくある表現・曖昧なコピーや、

仰々しい表現・盛ったコピーで訴求するより

自社独自の具体的事実(Fact)を踏まえた

オリジナリティあふれるコピーで訴求する情報のリアリティ。

そんな、

"自社独自(= 他社との違い)"を踏まえ、

読み手を鮮明に意識し、訴求するコンテンツが、

求職者に響く求人情報であろうことは、想像に難くありません。

求人票も書き方次第、

求人情報も伝え方次第。

どこに出すか?よりも、

だれに・なにを・どう伝えるか?

その伝え方の本質は、

コピーライティングのそれと、

なんら変わるところはありません。

弊社は、ハローワーク求人票のほか、

採用ページ・各種媒体のリライトなどのご相談も対応しております。

良い採用の実現に、弊社のノウハウをご活用頂ければと存じます。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

みなさまのご参考になれば幸いです。

※本コラムは、各メディア情報等取材した内容を基に、

コラム記事として掲載しています。